只做20%,也够了

Apr 04, 2025

我間歇地陪伴年邁的舅舅處理醫療事務。過程中,身份、情緒、責任感交錯。我曾覺得自己像個工具人,直到我開始只做那 20% 的事……

以下文章寫於 2022 年。在這三年期間,我陪伴舅舅經歷了各樣的醫療事務,也逐漸和「老」這個詞建立了自己的關係。這篇文章,是一種記錄,也是一種思維整理。

最近因為舅舅弄傷了腳,幾乎每天都要帶他去醫院換藥,突然與長者的相處變得密集。在過程中,我隱約看到了人生的盡頭,不過是一個緩慢步進的終局,好像沒有什麼可以改變或抵抗的部分。

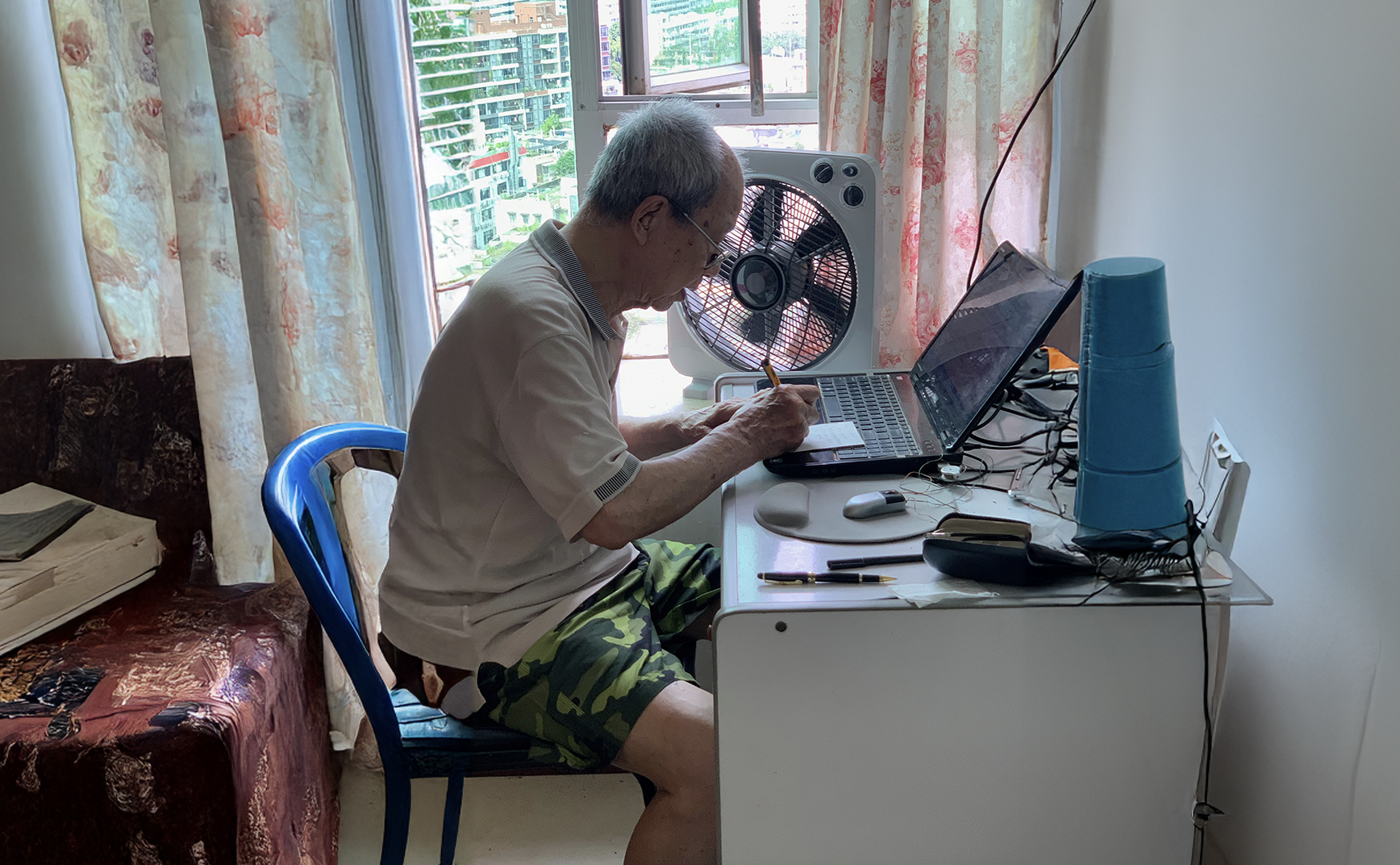

舅舅已經 88 歲了,身體尚可自理,思維清晰,有時甚至比我們這些年輕人更能處理生活中的繁瑣事務。我媽說他年輕時是一位領導,習慣了發號施令,現在到了這個年紀還能應對這麼多事情,已經很了不起了。

近90歲還在用電腦處理資料的舅舅

在這半個月的相處中,我也見識到了所謂的「領導風格」。

起初在我心裡,他只是個固執、不需要人幫助的老人;到後來,從他堅持「要自己做」的態度中,我開始有了一點佩服。但 88 歲的老人,需要的是被佩服嗎?我開始思考這個問題。

在這段來回陪他去醫院的日子裡,心裡確實有過「不是滋味」。感覺自己就像個工具人,推著輪椅上下樓、排隊、繳費、聽從指揮、執行任務,除此之外幾乎沒有我的話語空間。

記得曾在一次換藥時,護士示意我幫忙抬他的腳上床,我正準備動手時,舅舅語氣煩躁地說:「你不要亂動我,我自己來。」

我的心頓時一緊,只好退到一旁。

曾和朋友吐槽這次的心情,說感覺心累。其實說到底,是因為自己的付出沒有得到回應。所以後來我調整了心態,把每天來回醫院的事務當作一種醫務經驗的累積,就不那麼介意了。

在門診中舅舅向醫生道謝,說經過兩星期的治療後腳有好轉了。醫生在回應中說了一句:「這也有別人勞動的成果。」

醫生知道是我每天推著他來回的,意有所指地看了我一眼,在那刻我感到了安慰。

我並不期待舅舅對我說一聲「謝謝」。

他不是擺架子的人(他幫助過我的家庭很多),而是那種苦淚不輕言的人。

「嘉豪,謝謝你每天陪我到醫院。」 ——我想,一個人若以舅舅這樣的個性活了 88 年,是不會輕易開口說出這樣「示弱」的話吧。

我總是坐在一旁靜待舅舅的指令

陪伴舅舅醫護這件事讓我有了進一步的思索。

往大的方面說,是人老了都會面對的健康問題;往小的方面想,是我自己也不再年輕,是否將來也會面臨同樣難以向人「示弱」的問題?

固執似乎總與老人形影不離,許多時候,老人和固執幾乎成為同義詞。因此我多次提醒自己,不要變得固執——因為我看見,年老時真正難以改變的,更多是思想上的。

與此同時,我也想到,若將來年老,我或許需要學會的是盡量「放棄自己」。

年輕時說「放棄自己」像是一種悲觀;但年老時說,反倒像是一種積極的練習:不再以自己為主角,盡量(甚至是製造機會)多接受旁人的善意,然後回饋對方自己力所能及的。我感到這會是一種良性的循環。

來到了 2025 年,我仍偶爾承擔照料舅舅的醫療事務。

現在他已經 91 歲了。身體在自然地衰退,但他的「領導風格」並未因此有變化。而只要他需要去醫院,我還是會臨時成為那個「工具人」角色——幫忙拿東西、繳費、辦手續、取藥。

但現在我的心態有了進一步的轉變:

我把這一切看作是一項常規的生活事務。我無法改變、也能理解舅舅仍是堅持「事情要自己做」的個性,所以我告訴自己只需輔助好 20% 的工作就好了。

比如他視力不佳,每次開門時總在鑰匙插鎖上花不少時間,我不會主動幫忙,只待他扭開門鎖後,再替他拉開大門。

又比如坐計程車,他堅持坐前座、親自付費和指揮路線,我照舊不干預。只在上下車時幫他開門,從後座幫他拉出安全帶卡扣,好讓他方便地自己扣上。

我不再搶著去幫忙些什麼,也不再等待舅舅的開口請求。這樣做,剛剛好,不越界,也不失禮節。

對我來說,做好這20%的工作,也就足够了。

91歲,仍然自己在買菜煮飯的舅舅

今天翻出這篇寫於 2022 年的文章準備發表,三年過去了,我也將邁向 44 歲了。這幾年間,我愈來愈深刻體會到「無力感」這件事。無論是看著別人,還是經歷自己,「無力感」像無聲的潮水蔓延,慢慢浸透在每個人的生活裂縫。

現在舅舅 91 歲了。盡量不求於人的生活態度,使他看起來是比同齡人「更能幹」。但我知道,他的無力感和苦澀一直存在,只是他不說,我也不主動提及。

最近一次與他吃飯時,我開口說了這句話:「你幫過我家庭很多,我並不是要說什麼報恩這種話,只是日後有事儘管打給我,能幫的我會幫,這是我應該做的。」說完,我輕輕拍了拍他那皺紋與血管滿布的手背。

那句話的語氣裡,其實藏著我從沒明確表達的另一個意思——我不再是那個他從小看著長大,安靜、總是獨自坐一旁不吭聲的小孩了。我已長大為成年人了,現在我可以做的(希望做的),遠不止 20%。

但我也明白,這無法立刻改變他的想法。

所以在照料他的事上,我還是常感到一種無力。但就像這三年來,我面對所有無力感的事情一樣,我學會把標準放低。

這樣一來,「只做 20%,也夠了。」

我清楚那手背上的血管,仍在流動的時間或許不算多了。