Morning Routine

Oct 13, 2024

生活充滿不確定性,對我來說,保持一個有結構的Morning Routine至關重要。早晨不只是簡單的起床、吃早餐和準備工作,更可以看作是為整天的精神狀態做好熱身準備,確保一天的節奏更加平穩。

建立 Morning Routine

我為何會有了 Morning Routine 的概念?因為除了在專業工作上比較有條理外,我常感到自己在生活中很散漫,甚至是觸碰到“懶”的程度。最近,我找到了這個問題的根源,所以開始學習“結構化”自己的生活,可以說是在重新編寫《人生的使用說明書》。其中,Morning Routine 是我無意中發現的功能,它印證了“結構化”對我的生活確實有幫助。因此,我想作出以下的記錄和分享。

起床的 Routine

我一般早上 6 點自然醒,但大多時候會賴床10 分鐘左右(還是會每天起床時的掙扎)。起床後,先去洗手間清空體內殘留,刷牙、洗臉、刮鬍子。隨後,在經過房間門口的單槓時,做至少 10 個引體向上(這也是我在洗手間與回房間之間建立的 Routine)。

大概 6 點 40 分,我的 iPad 會自動語音播報當天的日期、天氣和我預設的早餐菜單。隨後,我換上簡便的衣服:多口袋的機能短褲和速乾 T 恤,再戴上灰色防汗帽。接著,我在麥當勞的手機 App 上提前點餐,準備下樓出發。

每天我都會騎共享單車去麥當勞。雖然電動車更便捷,但騎自行車讓我重新感受到自由。尤其是在早上 7 點不到的路上,沒有高溫、沒有人群、沒有車流。有時我哼著腦海中突然出現的旋律,看著地面上自己騎行時的影子,感到這是一個屬於自己的早晨。相比電動車的笨重感,騎自行車給了我更多的時間去思考和感受。

我精確計算過,騎行大概需要 6 分鐘,但有時會耗時 7-8 分鐘,差別在於等待紅綠燈的時間(不過早上車流不多時,我通常會闖紅燈)。我需要爭取在 7 點前到達麥當勞,這是保證我能佔到窗邊位置的前提條件。

每天早餐的麥當勞

在麥當勞的 Routine

麥當勞的入口處有一張長椅,上面坐著麥當勞叔叔的雕像。有時我會刻意低聲對他說聲“hi”(或許也是在製造一種 Routine)。然後,我踏上通往二樓的樓梯。我喜歡這條樓梯,因為每一個階梯都透出黃色的光芒,讓我感受到上行的能量。取餐後,我會直接邁向角落的窗口位置。其實,一上到二樓我就會瞄向那裡,看是否被人佔了,不過在 7 點前,我一般都能佔到那個位置。

閱讀、記錄與反思的 Routine

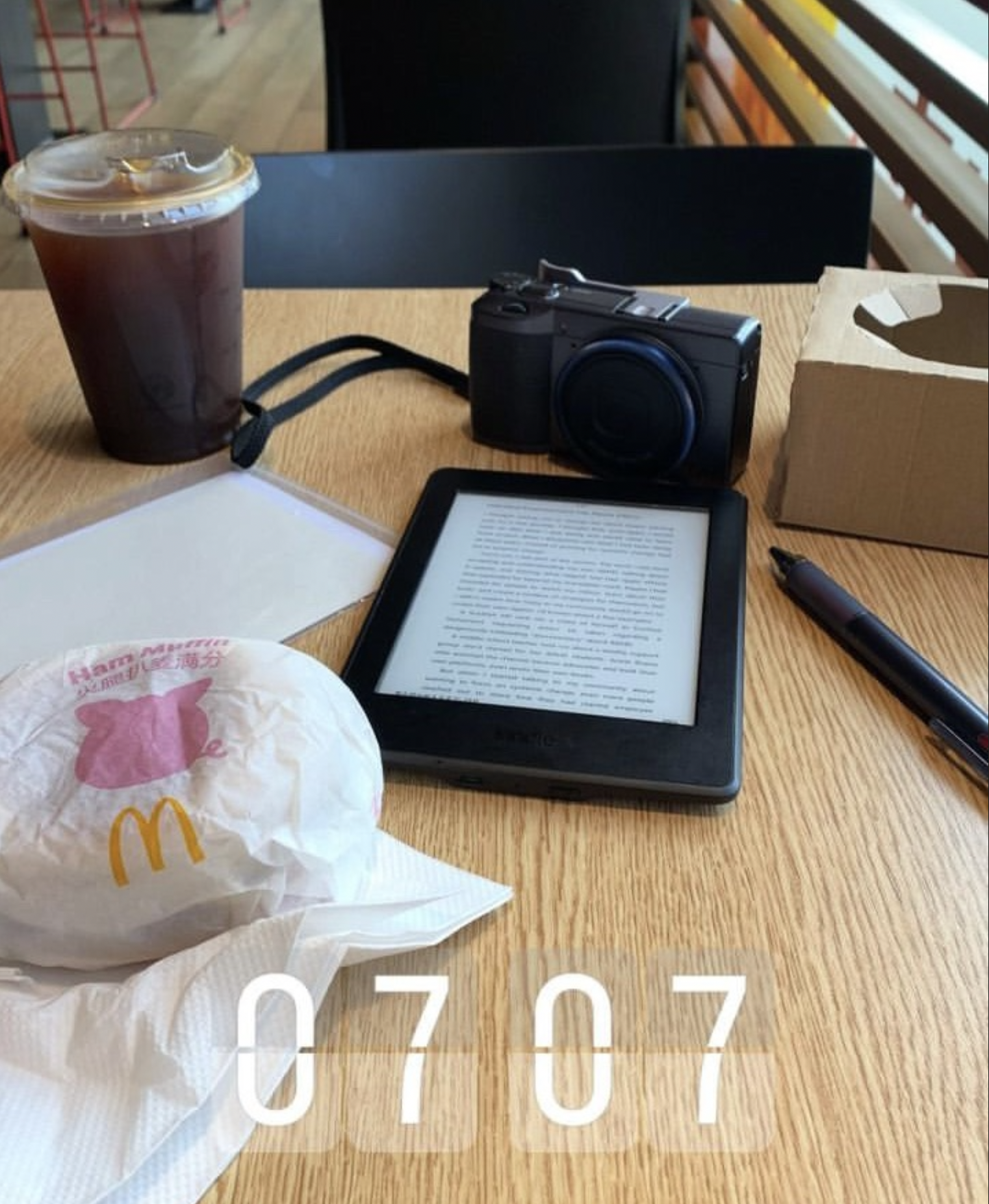

坐下後,我從褲袋掏出 Kindle、一張 A6 size 的白紙和一支四色的筆。如果帶了相機,也會一同擺在桌面上。那張大概 60x60cm 的桌子,立即就成為了我的自習桌。準備就緒後,我抬起左手對著 Apple Watch 說:“Hey Siri,幫我計時 45 分鐘”,然後一邊吃早餐,一邊看書,一邊記錄下想法。

我喜歡先用綠色筆在白紙右上角寫下當天的日期,例如“1011(五)”,然後開始閱讀。閱讀過程中,我會用不同顏色的筆記錄不同類別的 memo:有時是閱讀時的感悟,有時是當天要完成的任務,有時是突然想到的事情。可以想像,這張白紙就像把我腦袋裡隨時想到的東西倒出來,雖然顯得混亂,但對我來說,就像俄羅斯方塊遊戲:這些想法是隨機掉下的拼圖塊,我只需把它們先填入空缺的位置。

每天的自習桌

手錶震動了,45 分鐘計時完畢。但我通常不會馬上離開,而是再悠閒地坐上 10 分鐘,放鬆心情,發一下呆。最後,我起身收拾桌面,清理垃圾後離開。然後會步行大約 20 分鐘回住處,沿途拍些照片。(我把拍照與散步也連結為了一個 Routine)

回到住處後,我的 Morning Routine 也算正式結束了,相當於已經為一天做好了熱身。同時我在 memo 上也規劃好當天三件必須要完成的任務,然後我就能有“結構化”地進入一天的工作了。

以上就是我的 Morning Routine 分享。雖然刻意寫得有些像流水賬,但我發現,從起床、出發,到記錄 memo,最後回到住處,這些刻意設計的 step by step 流程,正是對抗自己散漫的最佳訓練方式。即使過程略顯枯燥,但將它當作一項運動每日去練習,確實對我的生活和工作帶來了明顯的幫助。

Say “hi”

自創的筆記系統

同時,每天記錄 memo 時,我發明了一套快速筆記的語言,現在看可能跟子彈筆記有點類似,但我還是覺得這是自己的原創。比如,我會寫下“+Task +Writing +Topic +Morning routine”這樣的條目,記錄突然想到的寫作主題。前面再用藍色筆加一個圓點,作為提醒。可以想像,我每天的這張白紙上密密麻麻都是“+”號,夾雜著中英文的條目,可能只有我自己能看得懂。不過這個方法確實能讓我迅速記錄下閃過的想法。

然後,我會把每天的這張白紙內容搬進電腦數位化,通過 ChatGPT 幫我整理和分析。儘管每天的記錄顯得零散與枯燥,但在不斷的整理與反思中,那些雜亂的拼圖塊有時可以拼出一個畫面。让我發現自己在工作和生活中不曾留意到的問題。這也是我覺得形成這個系統最有趣的地方。它能讓我有一個外部框架去看待自己的工作生活。

每天右上角寫下日期的儀式感

每天記錄的memo,靈感也來自《奇特的一生》

結構化生活的意義

過去,我沒有 Routine,或者說“結構化”的生活,導致自己顯得懶散。當我得知“結構化”這個策略能幫助到自己,我就把它當作一項工作來對待,研究方法,執行實踐。我的目的並非追求自律,相反,我是為了“偷懶”。因我深知只有形成習慣,才不需要有太多的“努力”感,就像每天洗臉刷牙一樣。 所以,現在針對自己的問題改善,我需要有策略去形成習慣,而非盲目去努力重復行為。

到目前為止,我已經總結出了一套自己的 Morning Routine,不僅起到作用,還漸漸成為習慣。我認為自己的目的有達到了。

後期帶了實體的計時器,為了增加儀式感

這裏,我想從 daily memo 中提取兩條來自閱讀時的記錄:

- +Tools +Not cancel out Struggle +But a place to start

- +Wheelchair +No matter how good +A place can’t accessible

這提醒我,策略和工具並不能完全解決問題,Struggle 是避免不了的。我需要先接受自己的侷限,再去找方法改善。而且,就我個人來說並不喜歡把“自律”掛在嘴邊,因我清楚自己對規則性的事物有著抗拒的心態。所以,我需要有自己的策略,既能遵循基礎框架,又能制定自己的規則,我稱之為“創意性的自律”。(當想到更好的名稱時,會把“自律“兩字去掉)

就像我文中提到的 Morning Routine,它並不是按時間嚴格執行的任務表,而是通過工具、物件和策略之間的關聯,讓我不需要付出太多意志力就能完成那些零散的任務。再舉一個生活上的例子說明,我能堅持去健身房,並不是因為自律,而是因為我喜歡聽 podcast。所以我把健身和聽 podcast 聯結起來,在中午休息時就上健身房聽一集的podcast(一般不超過60分鍾時長),然後順便活動一下身體。這個 Routine 自然就形成了,因此,我幾乎不需要再為去健身房花費意志力了。

所以,這篇文字我更多想強調如何輕鬆地取得一點一滴的成果。難以按結構化的方式執行任務,這導致了我的懶散,這點我必須先接受。但同時,我的思維活躍,只要覺得有趣,我就能持續執行任務,這也是我人生的“產品屬性”。無論是聯結習慣、發明記錄筆記的語言,還是使用最新的人工智能技術,一切都是為了增加趣味性,並結合“結構化”的策略,最終有效改善了懶散的問題。重點是,在這個過程中,我能相對保持一種輕鬆的狀態,並不覺得有過多的掙扎和辛苦。

因此,“創意性的自律”成為了我的策略,也成為了我《人生使用說明書》新的一部分。

最後用在書中摘錄的句子作為這篇文字的總結。

The aim is to foster a Routine so That Eventually Happens automatically and you won’t have to consciously rely on all these techniques.

形成一個習慣至少需要半年,所以還是要step by step。

(我將創意性自律的策略定義為將任務轉化為70%的趣味性和30%的紀律性,有機會在其他文章中詳述。)